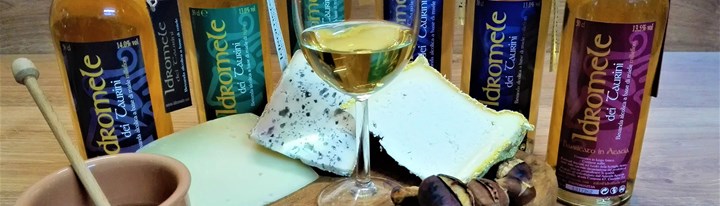

Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

I negozianti di frutta e di bestiame: “frütasé, buciné o bëcèi”, erano una categoria a sé.

I primi andavano da una borgata all’altra a comperare in blocco mele, pere, castagne e patate. In genere le trattative erano lunghe, piene di dubbi da parte dei contadini, che, in quella vendita, si giocavano gran parte dei mezzi per sopravvivere.

I dubbi e i ripensamenti continuavano anche dopo la vendita: “Se avessi aspettato ancora un po’! Ho sentito dire a Giaveno che un negoziante pagava molto di più e comprava tutto, anche la frutta meno bella!”

E poi c’era sempre un vicino, un conoscente che aveva fatto un affare migliore. Era la secolare paura del povero di essere imbrogliato, di non saperne abbastanza. E così, molti montanari vendevano solo al negoziante di fiducia, prenotandosi da un anno all’altro e incassando talvolta meno dei vicini che rischiavano.

Ma accadeva anche che, in anni di raccolti abbondanti, con le mele stipate in ogni angolo della casa, non si facesse vedere nessun acquirente. I montanari stavano sulle spine. Poi arrivava uno, ben vestito e chiacchierone, che voleva comperare solo la frutta più bella e a un prezzo scandalosamente basso.

I borghigiani si mordevano le mani dopo tanta fatica! Le mele e le pere si conservano per un certo tempo, ma non all’infinito. Le patate patiscono il gelo e venivano coperte con teli di iuta o vecchie trapunte. Se marcivano o gelavano era una tragedia per la gente di montagna. Ma in tanta preoccupazione c’era anche da sorridere. Uno scolaretto un giorno portò alla maestra delle mele e le disse: “Signora maestra le ho portato un ‘cavagnotto’ di mele. Mio padre dice che ‘marciano’ tutte!”

I mercanti di bestiame

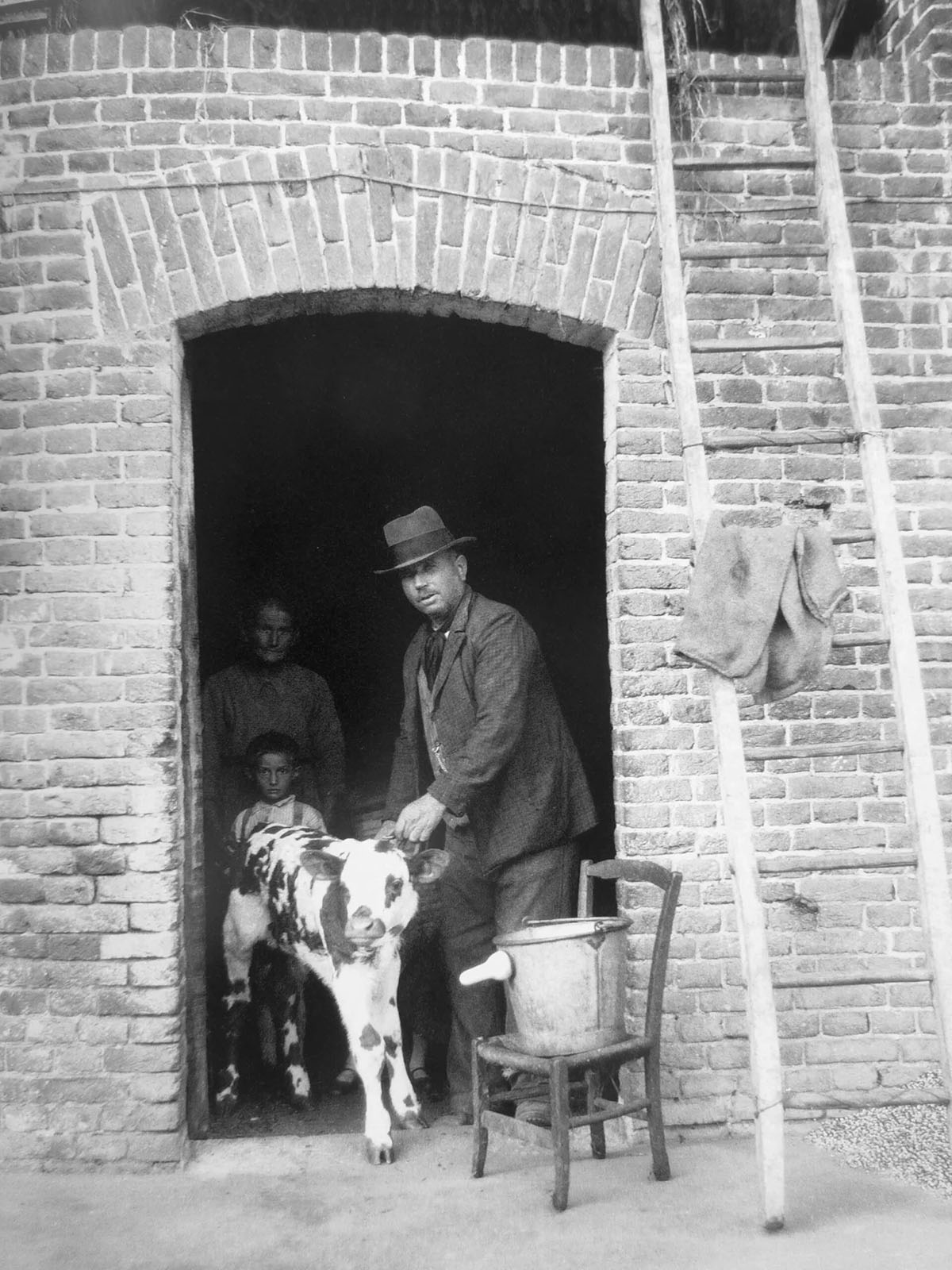

I mercanti di bestiame detti “buciné” giravano tra le borgate in cerca di vacche e di vitelli (“bòciu, bucìń”) da comperare, sfoggiando tutte le sottigliezze della diplomazia nei confronti dei contadini montanari, scarpe grosse e cervello fino.

Le commedie che si intrecciavano nelle stalle e nei cortili sarebbero divertenti se non fossero espressione di povertà e di bisogni reali, di fatiche e di speranze. Alcuni “buciné” arrivavano complimentosi, vestiti a festa. Entrati però nelle stalle, con ruvida sicurezza trovavano tutti i difetti veri e immaginari dell’animale in vendita. Se non si accettava il loro prezzo se ne andavano subito, senza neanche trattare.

Altri, come se passassero lì per caso, si fermavano a parlare del più o del meno, fumando il sigaro, fingendo di non sapere che nella stalla c’era un vitello da vendere (Avevano i loro servizi segreti!).

Non facevano mai il primo passo. Aspettavano che fosse il contadino a dire con fare indifferente: “Già che siete qui, potreste dare un’occhiata al mio vitello? È già abbastanza grosso, forse lo potrei vendere, ma non ho fretta. Le vacche hanno latte. Mi conviene farlo crescere ancora un po’ ”.

Non era vero: il contadino aveva fretta di vendere perché il latte scarseggiava, ma, se lo diceva, il “buciné” avrebbe offerto un prezzo minore, approfittando della necessità del venditore. Il negoziante, tirando fuori dal taschino “la mòstra” (l’orologio): “Oh, ho fatto tardi! Non me ne sono accorto: è così piacevole discorrere con voi! Mi aspettano alla Bèria (o in un’altra borgata sui “brich”).

Ma già che son qui… un piacere a voi lo faccio volentieri… e un domani magari… Così dicendo era già dentro la stalla. Guardava le mucche, per vedere se avevano latte, prima ancora di guardare il vitello. Così si faceva un’opinione sull’urgenza di vendere. Solo dopo squadrava il “bucìń”, lo faceva voltare e rivoltare, lo palpava, lo guardava in bocca, poi sentenziava: “È un po’ magro, ma se le vostre vacche hanno latte, tra un mese o due sarà ‘fatto’, cioè perfetto. Ma anche così è un bel “bucinót”. Per il suo prezzo potreste anche venderlo”.

Il contadino si grattava la testa. Il negoziante all’improvviso sparava la sua offerta: meno della metà di ciò che il contadino si aspettava. La sua reazione era impetuosa: “Ah, no, no, no! Così è ‘sghèirà’ (sprecato), assassinato! L’avete detto anche voi che è un bel vitellino! A quel prezzo non lo venderò mai e poi mai, neanche se morissi di fame”.

Il “buciné”: “Lo sapevo che non volevate venderlo, io dicevo così per dire… Il prezzo della bestia, oggi come oggi, è quello. Io non sono neanche interessato. Mi avete chiesto un parere e io ve l’ho dato. Amici come prima. Arrivederci”. E se ne va. In cortile si volta: “Comunque il ‘bucíń’ non è male. Nutritelo bene e prenderete di più”.

Nella stalla la famiglia è avvilita. Il capofamiglia si appoggia in silenzio al forcone, poi sospira… “I soldi delle castagne sono alla fine e le vacche hanno sempre meno latte”.

Il figlio più grande suggerisce di sentire un altro negoziante. Il padre scuote la testa e la madre spiega: “Sono tutti uguali e si mettono d’accordo quando vogliono far ballare un povero ‘crìsmu’ (contadino povero): non comprano più”. Dopo un po’ uno dei ragazzi grida: “Il ‘buciné’ ha dimenticato sulla panca la giacca o il cappello o un’altra cosa. Il padre dice: “Va’ a riportarglielo. Non sarà molto lontano. Ha detto che andava su alle borgate alte”.

Il ragazzo parte di corsa, ma il mercante sta tornando verso casa: “Grazie, grazie, ‘bocia’ (ragazzo), sei svelto e bravo”. E al padre, uscito in cortile, dopo i complimenti per il figlio bello e "digurdí’ (vivace), spiega: “Mi sono accorto di aver dimenticato la giacca (o l’ombrello o altro), perciò sono tornato indietro”.

E via a discorrere del tempo e delle stagioni, poi all’improvviso: “Sah! (suvvia), fatemi vedere ancora una volta ‘lu bucin’!” La trattativa riprende e va avanti per un bel po’. Il mercante non ha più fretta di andare su alla borgata dove era atteso. Intanto si fa notte. Finalmente si accordano davanti a un bicchierino di grappa. Il buciné allegro dice: “L’ho fatto per voi: ci conosciamo da tanto tempo!”

Nella povertà del mondo contadino il vitello era prezioso, qui viene portato al “poppatoio

Ma che cosa succede quando altri ‘buciné’, uno dopo l’altro a intervalli, entrano sbrigativi nella stalla, arricciano il naso, dicono: “Quel ‘bòciu’ non fa per me”, tirano via e non si fanno vedere? Andarli a cercare vuol dire cadere nella loro trappola e sprecare il vitello a un prezzo troppo basso. In famiglia si ha bisogno di quei soldi per tirare avanti…

A ogni giorno che passa la preoccupazione cresce. Lavorare in campagna e vivere dei suoi prodotti non è come lavorare in fabbrica dove lo stipendio, modesto o no, arriva…

In questi casi, il contadino comincia a frequentare il mercato (specie quello di Giaveno), sperando in un incontro casuale. Non è facile. Sta lì nel caldo afoso o nel gelo per ore. Parla con i conoscenti guardandosi attorno. Gironzola tra le bancarelle mentre i “buciné” non si fanno vedere o avvicinare.

Verso mezzogiorno avvista una “doma” (piccola carrozza, un calesse). Sulla “doma” un “buciné” con la camicia bianca, il corpetto nero d’estate, il giaccone di pelle marrone nelle mezze stagioni, il giaccone pesante col bavero di pelliccia d’inverno. Sembra un personaggio russo del tempo degli zar.

Tiene le redini e fuma, stringendo il sigaro nell’angolo della bocca. Non guarda la folla del mercato. Tira diritto come un principe. Se questa situazione si verifica per più sabati consecutivi è facile capire la frase: “Far ballare il povero crismu” (cioè tenere sulla corda il “povero Cristo”).

Le mucche si vendevano per vecchiaia e incapacità di fare i vitellini, per mancanza di fieno, per urgenti necessità famigliari. Le contrattazioni, in questo caso, erano ancora più lunghe e complicate.

Concluse queste, sia per i vitelli che per le mucche, veniva il giorno della consegna dell’animale al luogo stabilito dal compratore. Quasi sempre al peso pubblico di Coazze o di Giaveno, a meno che l’animale sia stato venduto “a stim”, cioè valutato ad occhio… E certi contadini erano bravissimi a stimarli!

Per arrivare al luogo della consegna si doveva affrontare una lunga marcia. Il momento in cui l’animale doveva lasciare la stalla era sempre un momento critico: da un lato c’era da rallegrarsi per il contratto andato a buon fine che salvava il bilancio famigliare, ma dall’altra la tristezza era tanta!

Specialmente per le mucche ‘brave’ che da tanto tempo erano state nella stalla di casa o addirittura vi erano nate. Tutti erano larghi di carezze sul muso e sulla groppa quasi a chiedere scusa. Molte donne e ragazzi avevano le lacrime agli occhi e qualcuno andava a nascondersi nel fienile per non vederle partire. Dalla stalla venivano dei muggiti. La mucca, ferma sulle quattro zampe un po’ divaricate, si voltava indietro come a domandarsi perché le compagne restavano nella stalla.

Ma se era una mucca indisciplinata che prendeva a calci i mungitori, a cornate le compagne e aveva “fatto dannare” al pascolo, il commiato era diverso: “Vai pure, brüta béstia, béstia gràma”.

Poi un adulto prendeva la corda dell’animale e un ragazzetto o una ragazzetta seguiva, spingendolo con un bastone. Se l’animale era caro al ragazzo e seguiva tranquillo il conduttore, i pianterelli del ragazzo duravano per tutto il viaggio. L’adulto si voltava spesso: “Non piangere, dopo ti porto all’osteria a mangiare pane e salame, ti compro la gazzosa!”

Ma se l’animale, specie il vitello, era irrequieto, si impuntava, cercava di strappare la corda e scappare (come dargli torto?), la consegna, alla fine di una lotta estenuante, era una liberazione.

Il posto vuoto nella stalla nei giorni successivi continuava a dare malinconia. Si ricordavano per anni e decenni le mucche più care e benemerite. I bambini domandavano: “Perché dobbiamo vendere i nostri animali che poi ammazzano?” “In paradiso ritroveremo anche le nostre bestie?”

Anche per gli animali da cortile l’atteggiamento dei ragazzi era vario. I più golosi vedendo la vittima designata si leccavano le labbra, pensandola nella casseruola già una settimana prima. Altri invece erano veramente “sagrinà” (addolorati) e si rifiutavano di mangiare il pollo o il coniglio prediletto, nonostante il profumo che si alzava dal tegame.

In collaborazione con Guido Ostorero, Laboratorio Alte Valli propone alcuni estratti di La Val Sangone raccontata ai ragazzi... dalla bisnonna Livia Picco, importante testimonianza sulla vita e sul lavoro delle nostre montagne: li trovate RAGGRUPPATI IN QUESTO LINK.

Per saperne di più vi rimandiamo al sito ScuolaGuido, su cui potete leggere l'articolo completo: Mestieri (ambulanti) che la bisnonna ricorda: “magnìń, mulìtta, buciné…