Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

Le opere fortificate sono l’esito di un legame profondo tra architettura e territorio, inteso in termini sia geomorfologici (rilievi, idrografia, vegetazione, reperibilità di materie prime edilizie) sia geopolitica (istituzione di appartenenza o di riferimento, rapporto con i luoghi di potere centrali, prossimità a confini o strade).

Le architetture fortificate, inoltre, rispondono a rigidi criteri di funzionalità, ma al tempo stesso nella loro forma esprimono forti contenuti simbolici e politici. Il solco vallivo della Dora Riparia è uno spazio di particolare interesse per approfondire tale tema, in quanto su una varietà di paesaggi fisici alpini hanno esercitato il proprio potere, secondo geografie variabili, una pluralità di istituzioni politiche.

I confini

Percorrendo la Valle dalla pianura torinese fino ai valichi ci troviamo ora in un corpo territoriale continuo, ma si deve ricordare che il confine sullo spartiacque alpino è stabilito solo dal trattato di Utrecht, nel 1713.

La maggior parte delle architetture oggi visitabili è dunque costruita in quadri geopolitici diversi, in cui la Valle è tagliata da confini tuttora radicati nelle identità locali.

Nell’antichità e nell’Alto Medioevo il limite è situato allo sbocco della Valle nella pianura torinese: ai piedi dei primi rilievi si situa il confine tra la Gallia Transpadana romanizzata e il distretto alpino (già Regno di Cozio), e nella medesima fascia pedemontana si colloca la divisione tra gli spazi politici longobardo e franco, il primo attestato sui capisaldi della pianura, il secondo sviluppato sui due versanti alpini.

Delle clausae longobardorum – ossia il sistema fortificato lineare continuo allestito dai longobardi dalla metà del VII secolo per definire il proprio territorio e per scoraggiare le velleità espansive franche – non restano che segni di controversa individuazione, e il fervore erudito sul tema non pare finora supportato da adeguata evidenza archeologica.

La seconda fascia di confine – quella più radicata nella lunga durata – è collocata sulle alture immediatamente a monte di Susa, dove nel corso del Medioevo si attesta il punto di contatto tra i due principati alpini dei conti di Savoia – che controllano il Moncenisio – e del Delfinato, concorrente “Stato di valico” consolidato sui due versanti del Monginevro.

Il limite tra i due principati alpini in età moderna diventa il confine tra il Ducato di Savoia e il Regno di Francia, mai messo radicalmente in discussione fino al fatidico 1713, anno in cui i duchi acquisiscono la corona regale e – in un quadro di ridefinizione degli assetti politici europei, più che di specifiche ambizioni locali – il confine viene portato allo spartiacque alpino.

Tale spostamento ha un’incidenza radicale sulle architetture fortificate dell’alta Valle, il cui fronte di approvvigionamento deve essere trasformato in fronte d’assalto, rivolto alla nuova frontiera.

Fortificazioni e poteri

I committenti delle fortificazioni sono numerosi e diversificati dal punto di vista istituzionale: se alcuni luoghi forti – pochi, peraltro – vedono riconosciuto un interesse “statale” (in un’accezione ampia del termine, estesa ai principati territoriali trecenteschi), molte architetture fortificate medievali sono espressione di poteri signorili locali, laici ed ecclesiastici, che operano secondo logiche familiari o all’interno di patrimoni fondiari e immobiliari dispersi su territori discontinui.

Caseforti, case-torri e castelli hanno essenzialmente un ruolo di organizzazione di attività rurali e di residenza: la “veste” fortificata con merli, caditoie e torri è sovente un pretesto di ostentazione di prerogative giurisdizionali (possedute o desiderate), espresse secondo un codice linguistico belli- coso, che prolunga il mondo cavalleresco fino alla piena età moderna, senza che sia accompagnato da un adeguamento delle difese alle nuove tecniche ossidionali.

Chianocco, Casaforte.

A fronte di una proliferazione di architetture fortificate tra il Duecento e il Trecento – apogeo della progettualità politica e militare di numerose famiglie nobiliari – riscontriamo in età moderna una forte riduzione numerica dei presidi fortificati (sostanzialmente Avigliana, allo sbocco in pianura, Susa ed Exilles a ridosso del confine, sulle due parti contrapposte).

Se le modeste fortificazioni rurali medievali possono essere considerate espressione del territorio che devono organizzare (sfruttandone la morfologia e i materiali edilizi, per esempio), viceversa le fortificazioni moderne aspirano a ridisegnare il territorio stesso, “piegandolo” anche fisicamente alle esigenze dello stato assoluto.

Ad Avigliana nel 1630 si tenta di sbarrare il fondovalle mediante un sistema di canali predisposto all’allagamento della piana antistante il forte; a Susa il forte della Brunetta è sostanzialmente costruito “in negativo”, scavando la roccia; il poggio di Exilles viene più volte ridisegnato, con una sequenza di costruzioni e demolizioni radicali, e deve essere letto in un quadro di “fortificazione globale” del territorio, dal fondovalle ai crinali e alle valli adiacenti.

L’approvvigionamento delle guarnigioni, l’estrazione di materiali edilizi, il taglio di strade adatte al trasporto di cannoni, l’uso delle risorse forestali per i cantieri e per la produzione di energia, la deviazione della rete idrografica: dal Settecento in poi la fortificazione del territorio ha ridisegnato il paesaggio montano, fino a renderlo totalmente antropizzato.

Ancora le opere di tardo Ottocento – periodo di tensione tra l’Italia, nella Triplice Alleanza, e la Francia, sui fronti opposti dello scacchiere europeo fino alla Prima Guerra Mondiale – e il cosiddetto “Vallo Alpino” del periodo tra le due guerre (premessa di quell’attacco alla Francia maldestramente tentato dal regime fascista nel 1940) hanno ulteriormente riconfigurato non solo la fascia di confine alpina (si pensi al forte dello Chaberton o al sistema del Moncenisio), ma l’intero retroterra vallivo con finalità logistiche (strade militari, depositi e caserme).

Sotto il manto di rinaturalizzazione, dovuto allo spopolamento alpino recente, restano le tracce di un territorio militarizzato, con opere in terra, in pietra e in calcestruzzo armato, il cui abbandono è anche una delle cause del dissesto idrogeologico alpino.

I castelli delle autorità centrali

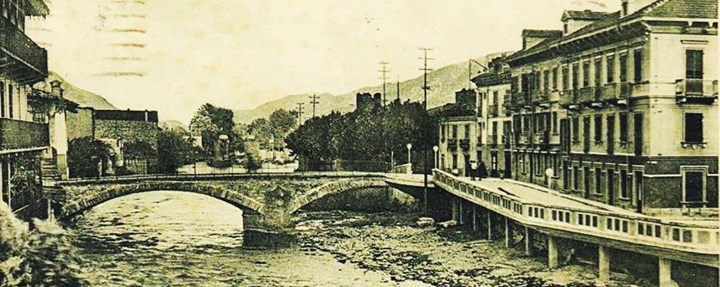

Susa e Avigliana conservano attraverso il Medioevo e l’età moderna un indiscusso primato architettonico, le cui ragioni risiedono nella natura pubblica del loro ruolo: il retaggio delle istituzioni arduiniche – derivate dall’autorità imperiale altomedievale – rende i due luoghi perni politici, prima ancora che militari, dello spazio politico sabaudo nella sua lenta costruzione al di qua delle Alpi.

In particolare, il castello di Susa nell’immaginario resta ancora legato alla comitissa Adelaide, ul- tima discendente dei marchesi arduinici di Torino (morì nel 1091) che, sposando in terze nozze Oddone di Savoia (1045 circa), per prima realizza l’unificazione dei due versanti del Moncenisio.

La cinta urbana della Segusio romanizzata è riferibile agli anni a cavallo tra il III e il IV secolo, nel quadro di una ridefinizione delle strategie di controllo territoriale di un impero ormai in evidente difficoltà, ed è oggetto di manutenzione per tutto il Medioevo. Le prime fortificazioni sull’altura del castrum (cortina muraria articolata da torri cilindriche) sono dunque attribuibili alla fase tardoantica, o possono essere riferite a un’ulteriore fase teodoriciana.

L’attuale edificio principale del castello, sebbene radicalmente riplasmato in età moderna, presenta consistenti tracce murarie del palacium medievale (riferibili, per analogie formali delle bifore, all’XI secolo stesso) e conserva l’accesso bassomedievale dalla città, con il sistema di difesa trecentesco.

Susa, Castello.

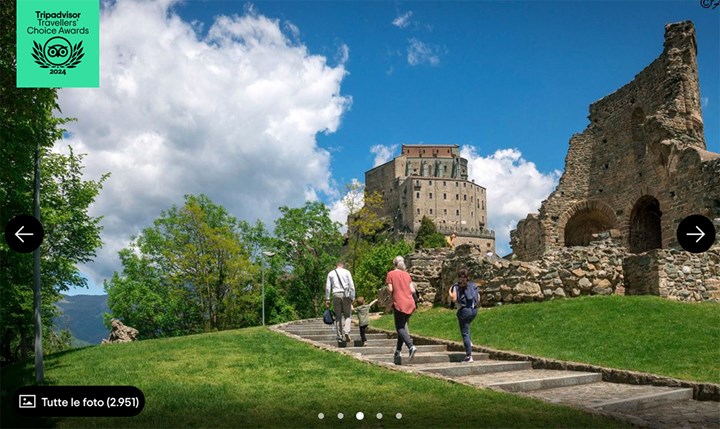

Il castello di Avigliana è conservato allo stato di rudere, così come lasciato dopo lo smantellamento sistematico operato dai francesi nel 1690, ma recenti indagini archeologiche hanno portato nuova luce sul sito.

L’importanza di Avigliana deriva dalla sua origine di curtis regia – ossia centro di aggregazione politico, sociale ed economico – controllata da funzionari pubblici (marchesi di Torino) cui succedono i conti di Savoia, contrastati dal vescovo di Torino. Dal 1176 sono attestati i castellani sabaudi, ossia gli amministratori del territorio per conto dell’apparato burocratico comitale, e Avigliana diventa l’avamposto delle ambizioni sabaude sul torinese.

Avigliana, Castello.

Una parte significativa dei proventi fiscali riscossi dai castellani è impiegata per finanziare cantieri edilizi fortificatori, mentre nel Trecento il castrum – ormai diventato luogo interno al comitato e privo di rischi militari – assume spiccati caratteri residenziali e rappresentativi. Gli scavi hanno individuato la base della torre quadrata, cui si affiancava una manica residenziale che terminava con una falsa torre cilindrica, i cui resti dominano ancora lo sperone roccioso orientale.

Exilles, Forte.

Oulx, la Torre Delfinale.

Anche nella parte delfinale della Valle l’amministrazione del territorio è organizzata in castellanie: il castello di Exilles dal XIII secolo è il principale centro fortificato dell’alta Valle. Le numerose ricostruzioni del forte moderno hanno cancellato ogni traccia dell’edificio medievale, ben documentato tuttavia dall’iconografia storica: una torre maestra cilindrica dominava il recinto più interno del complesso, attorno a cui si sviluppavano una basse cour e un ulteriore terzo recinto esterno.

Nel quadro delle architetture dell’autorità centrale, si deve ricordare anche la torre di Oulx, edificio con funzione di rappresentanza e centro di amministrazione della giustizia, realizzato attorno all’ultimo quarto del Trecento. Di grande interesse l’architettura dell’edificio, recentemente restaurato: nel fusto della torre sono riconoscibili le tracce del camino, delle aperture e degli adiacenti sedili, di accurato intaglio lapideo.

Testo e immagini sono tratti dalla guida "Valle di Susa, Itinerari di Cultura e Natura Alpina", realizzata a cura del Progetto "Valle di Susa, Tesori di Arte e Cultura Alpina" nel 2010.

Leggi anche: FORTIFICAZIONI IN VALLE DI SUSA-2: DAL CASTRUM AI FORTI “ALLA MODERNA”

%20-%20Duilio%20Fiorile_0.jpg?v=638658002604287670)