Laboratorio Alte Valli - Cuore innovativo

La Val Sangone raccontata ai ragazzi... dalla bisnonna Livia Picco.

Le case dei paesi e delle borgate/2

La Valsangone è disseminata di borgate in pianura e sulle montagne. Il Comune di Giaveno ne conta più di un centinaio, quello di Coazze un po’ meno. I capoluoghi avevano meno abitanti delle borgate nel loro complesso: nel 1901 la frazione Maddalena da sola ne contava 2773, mentre Giaveno capoluogo ne contava 1892 1.

Ora invece è il contrario: le borgate oltre i 900 m. di altitudine sono deserte mentre una volta erano abitate tutto l’anno fino ai 1100 metri. Erano piene di voci, di canti, di richiami. Si sentivano i cani, i ciuchìń e i rudùń delle bestie al pascolo, i colpi dei taglialegna nei boschi, il battere del martello sulle falci.

Adesso invece sulle borgate, soffocate dalla vegetazione disordinata, solo qualche stridìo di uccelli rompe il silenzio...

È difficile catalogare le borgate. Non basta dividerle in piccole e grandi perché varia la loro conformazione, la posizione nel territorio e nei confronti del sole e dell’acqua. A parità di altitudine la temperatura e il clima possono essere molto diversi. E così la vicinanza ad una strada e all’acqua abbondante possono rendere la vita meno difficile.

Se guardiamo alla disposizione delle case troviamo molte differenze.

Ci sono borgate con le case addossate le une alle altre, raggruppate in cerchio con passaggi stretti, gradini e dislivelli, in posizione di difesa dal vento, dal freddo, dai nemici. Esse sottraggono il minimo spazio al terreno fertile, come le borgate Aletti e Tonda all’Indiritto di Coazze.

L’abitato “chiuso” di borgata Tonda (Sëń Tùnda), sul contrafforte al centro l’aerea chiesetta di Borgata Rocco.

Altre sono esposte al sole, agli orizzonti dei monti e della pianura come ad esempio Mattonera, Giaconera, Bagagera.

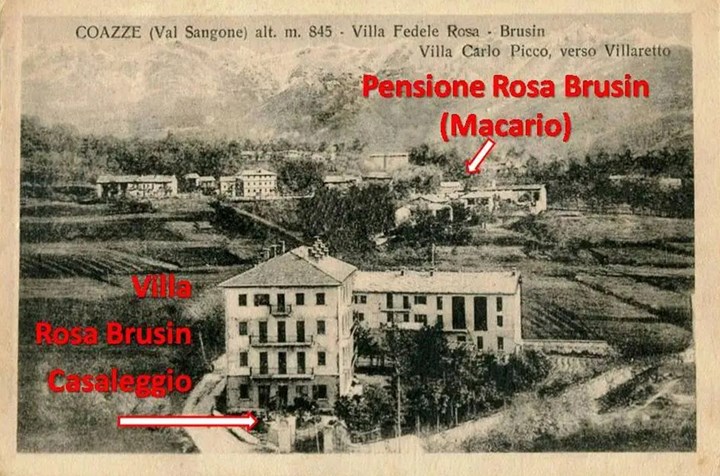

Altre si sono allungate sul ciglio di una strada o di una mulattiera come Pontepietra, Molé di Forno, Rosa a Coazze.

Borgata Bagagera “Bagagìri” (Foto di Bartolomeo Vanzetti).

Se invece consideriamo l’esposizione al sole e la vicinanza ai torrenti troviamo borgate immerse nell’ombra del fondovalle o aggrappate ai costoni della montagna tanto che sembrano scivolare a valle da un momento all’altro. Eppure sono lì da secoli, tormentate dalla siccità cronica. Le borgate del fondovalle darebbero un bel po’ della loro acqua per i pomeriggi d’inverno al sole!

In genere le borgate sorgono in zone riparate dal vento, vicino a una sorgente, in sicurezza rispetto ai torrenti e alle frane. I montanari d’istinto sapevano dove costruire, senza studi di geologia, senza piani regolatori. Le borgate sono andate in rovina per la mancanza di manutenzione più che per le frane e le esondazioni.

Nel panorama variegato della Valsangone non mancano le borgate sulle creste e su poggi ventosi come la Borgata Ciandèt di Giaveno o Pianiermo e Ciargiùr di Coazze. Perché questa scelta? Per tenere d’occhio il territorio? Per la vicinanza di una cava? I costruttori non possedevano altro che quel pezzetto di terra? I montanari di una volta si stabilivano ovunque ci fosse un po’ di erba per gli animali? O forse perché la bellezza degli orizzonti confortava, almeno per un momento, la loro dura fatica?

Le case delle borgate, come tutte le case rurali, erano grandi. Comprendevano, oltre i locali dell’abitazione, la stalla, il fienile, il pagliaio, i depositi per la frutta, le patate, i ricci delle castagne (combustibile per il camino o la stufa), le foglie secche (quelle morbide di faggio per le paiáse, i materassi di allora, le altre per il paiùń e la lettiera delle mucche).

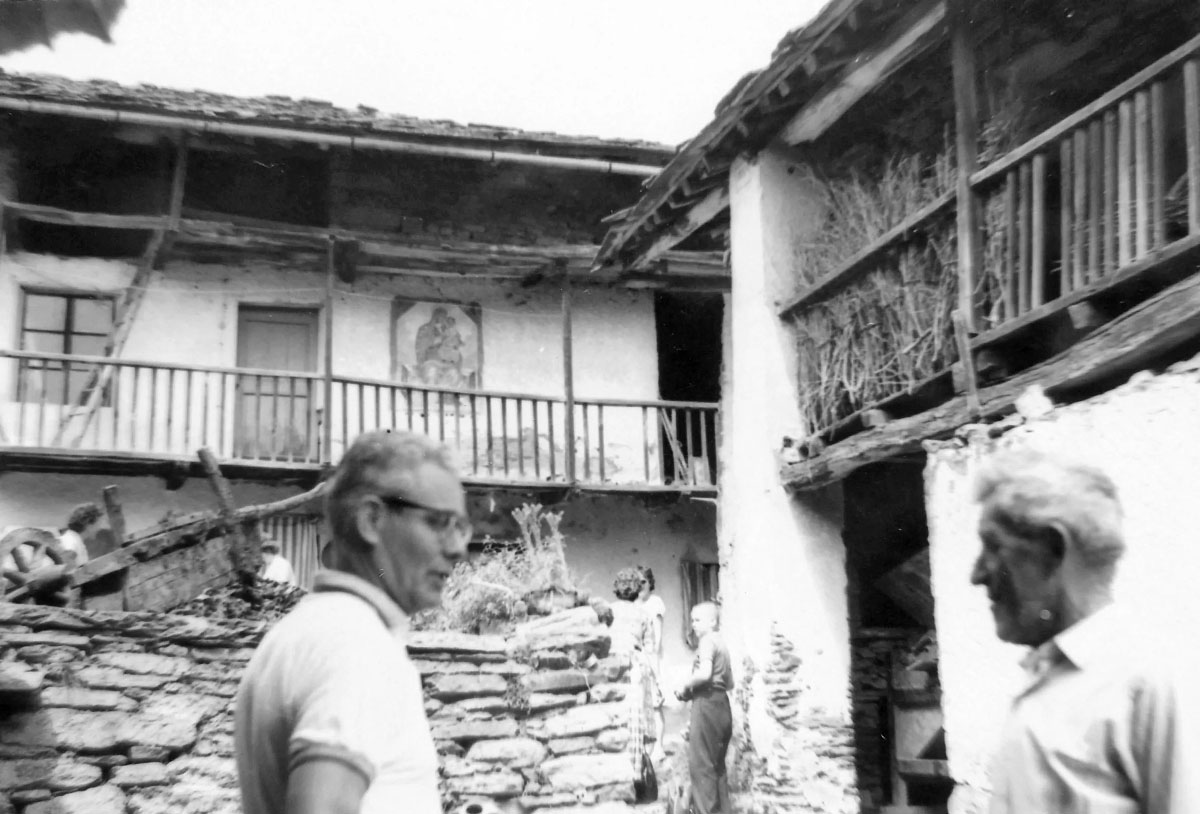

Ottanta, cento anni fa le case nuove erano poche. Quasi tutte erano centenarie, spesso rifacimenti di abitazioni più antiche.

Davanti alla casa c’era il cortile, spesso condiviso con i vicini2, la tettoia (bënàl) per gli attrezzi e la legna, a volte sostituita dal portico a pian terreno davanti alla cucina e alla stalla. Su alcune facciate si notavano i pilastri o le colonne di pietra che sostenevano i balconi di legno e il tetto coperto da lo∫e (lastre di pietra grigia).

Le scale erano esterne, in cortile, per semplificare le costruzioni e risparmiare spazio. Potevano essere capolavori a più rampe con i pianerottoli e i corrimani, oppure semplici gradini di pietra scalpellata senza nessun appoggio o addirittura con i gradini incastrati in un muro laterale. Eppure su e giù per queste scale rudimentali correvano i bambini (anche a gattoni) e gli adulti che avevano fretta!

E poi c’erano le scale a pioli, vere scale mobili, indispensabili per la raccolta della frutta, per mille lavori e per raggiungere l’apertura dei solai non collegati a una scala fissa per mancanza di spazio.

Le scale a pioli variavano per larghezza, lunghezza, spessore. Le costruivano i contadini o lo specialista, l’as-cialé. Si cominciava con il taglio di un albero alto e dritto, ad esempio un larice, una malësa. Poi si scortecciava, si privava dei rami; lo si squadrava, si tagliava a metà nel senso della lunghezza e lo si lasciava in terra finché la linfa fosse del tutto asciugata.

Dopo un po’ di tempo, nelle due parti lunghe, si facevano i buchi, a distanza regolare, e venivano inseriti i pioli (i gradini di legno). Era un lavoro di precisione perché da esso dipendeva la vita delle persone che sarebbero salite o discese. Le case delle borgate erano costruite in pietra, intonacate o no, con muri spessi, tirati su con grande bravura a mani nude.

Borgata Girodera (Girudìri). Pietra e legno erano materiali a km 0 e sono stati usati in modo quasi esclusivo per la costruzione delle case della borgata (Foto di Bartolomeo Vanzetti).

Borgata Dogheria (Dugrië). Ora la natura sembra avere il sopravvento e l’opera dell’uomo tornerà ad essere bosco e pietraia (Foto di Bartolomeo Vanzetti).

La bisnonna da giovane andava in montagna e rifletteva sui muri, perfettamente perpendicolari che si vedevano alle borgate alte, sui pietroni d’angolo collocati sugli spigoli con tanta abilità. Pensava alle fatiche per portare in quel luogo pietre, sabbia, travi e poi mettere insieme tutte queste cose

Ancora nella prima metà del Novecento ogni famiglia si costruiva la sua casa. Naturalmente senza impianti elettrici e idraulici, senza antenne televisive. La luce elettrica e l’acqua in casa l’avevano solo i centri abitati in pianura.

Girando per le montagne si vedono ancora case ben costruite, nonostante la situazione di abbandono. Per esempio a Sën Mamél, sulla strada di Pian Gorai.

Madonna del Rosario con S. Michele Arcangelo di G. Bruni, 1868, a borgata Mamel (Foto di Marco Guglielmino).

E poi una sorpresa: sulle facciate che vanno in rovina si vedono ancora dipinti belli, espressivi, degni delle case nobili, come quelli della borgata Prietto all’Indiritto. Essi la dicono lunga sulla qualità di quella gente che si ammazzava di fatica, doveva risparmiare il centesimo su tutto e poi si toglieva il pane di bocca e pagava un pittore per dipingere e decorare le case e i piloni della borgata!

Le case con i pilastri piacevano alla bisnonna, ma la sua non li aveva. Benché fosse anch’essa centenaria, non aveva i pilastri, i balconi larghi, il portico davanti alla cucina e alla stalla. Il portico divideva a pianterreno la casa a metà, perché lo attraversava la stradetta della borgata. Però al primo piano la casa tornava di nuovo a unirsi mediante il fienile dell’arséta, il fieno di secondo taglio raccolto in agosto e prediletto dalle mucche.

Non aveva i balconi larghi la casa della bisnonna, ma aveva una terrazza coperta, riparata dalle piogge. Una terrazza che ha visto le tavolate delle feste e i giochi dei bambini. La bisnonna ricorda tanti pomeriggi di fine inverno, quando il sole è già forte e il gorgoglio della grondaia e lo stillicidio della neve fondente accompagnavano i suoi giochi.

La terrazza era anche un osservatorio. Di lì la bisnonna con la famiglia, durante la guerra 1940-45, vedeva bombardare Torino di notte e di giorno, e le sue mani stringevano la ringhiera per farsi forza contro l’orrore. E di lì, spesso videro avvicinarsi i tedeschi rastrellatori quando non sbucavano dai boschi.

La casa della bisnonna Livia Picco, prima e dopo i lavori di ammodernamento.

Anche la casa della bisnonna era antica. Nella seconda metà del 1700 (più di duecento anni fa) fu quasi distrutta da un incendio e rimase scoperchiata per sette anni. A quel tempo era abitata da un’antenata, vedova con due figli piccoli Pietro e Leonardo (il trisavolo della bisnonna).

Questa antenata di cui si è dimenticato il nome, non aveva i soldi per far riparare la casa. Fu ospitata per la notte nella stalla dei vicini, la famiglia Ruffino per tutto il tempo. Forse il bestiame lo avrà tenuto nei ruderi rabberciati, ma non si sa. Poi i bambini crebbero e divennero bòcia, trasportarono le pietre dalla cava più vicina du Ro’ da Lu∫íri e ricostruirono la casa così bene che resistette ai secoli.

Gli incendi a quei tempi erano frequenti: si usavano lumini e lanterne per l’illuminazione, si cucinava sulla fiamma libera del camino. Per un niente, qualcosa prendeva fuoco e l’incendio si estendeva alla paglia e al fieno. L’acqua era poca e il rio era spesso lontano!

Adesso le case delle borgate più vicine al paese sono state vendute, ristrutturate, sono irriconoscibili. Anche la casa della bisnonna. Suo padre a malincuore ha dovuto prendere questa decisione: lassù la vita era impossibile e poi l’edificio secolare aveva bisogno di troppe riparazioni. Quando sono state costruite le strade, nel dopoguerra, la gente si stava già trasferendo a valle.

1 In: Giaveno e i suoi protagonisti, Aghepos, 2006.

2 Il cortile si chiamava “àiri” se davanti a una sola casa, “còrt” se condiviso da più abitazioni, mentre “li cürtì” erano i prati più vicini alle case.

Leggi anche:

LE ABITAZIONI DI UN TEMPO: 1 - LE CASE DEI PAESI

LE ABITAZIONI DI UN TEMPO: 3 - Le case di montagna

In collaborazione con Guido Ostorero, Laboratorio Alte Valli propone alcuni estratti diLa Val Sangone raccontata ai ragazzi... dalla bisnonna Livia Picco, importante testimonianza sulla vita e sul lavoro delle nostre montagne: li trovate RAGGRUPPATI IN QUESTO LINK.

Per saperne di più vi rimandiamo al sito ScuolaGuido, su cui potete leggere l'articolo completo: Le case dei paesi e delle borgate